文/中国文物学会会长顾玉才

《唐帝陵石像生艺术研究》

张辉 著,科学出版社

在文化遗产保护与研究不断深入发展的当下,西安理工大学教授张辉所著的《唐帝陵石像生艺术研究》作为国家社科基金后期资助项目的重要成果,展现出在该领域研究的高度。这部著作回应国家文化数字化战略和《中华人民共和国文物保护法》对文化遗产保护与创新的要求,体现了学术研究服务国家文化建设的使命,具有重要的现实意义。

我曾于2024年10月参加了张辉在乾陵博物馆主持的国家社科基金重点项目开题会。会上,张辉清晰阐述项目规划与思路,让我对数字赋能唐帝陵雕塑项目有了更清晰的认识。2025年6月,我又参加了张辉负责的西安理工大学文化遗产与数字化保护与发展研究中心的成立仪式,见证了研究中心的诞生,也看到了团队在文化遗产保护领域的积极作为。

不同时期的唐帝陵翁仲。

在交流中我了解到,本书的研究工作从2005年就已开始。这20年里,张辉带领西安理工大学同仁及研究生数十次前往唐十八陵进行野外考察,行程数万公里。他们不畏艰辛,在古墓荒冢间勾陈索引,这种长期坚守和系统工作令人钦佩。可以说,本书不仅是张辉个人的研究成果,更是一个研究团队长期坚守进行系统工作的集中体现。

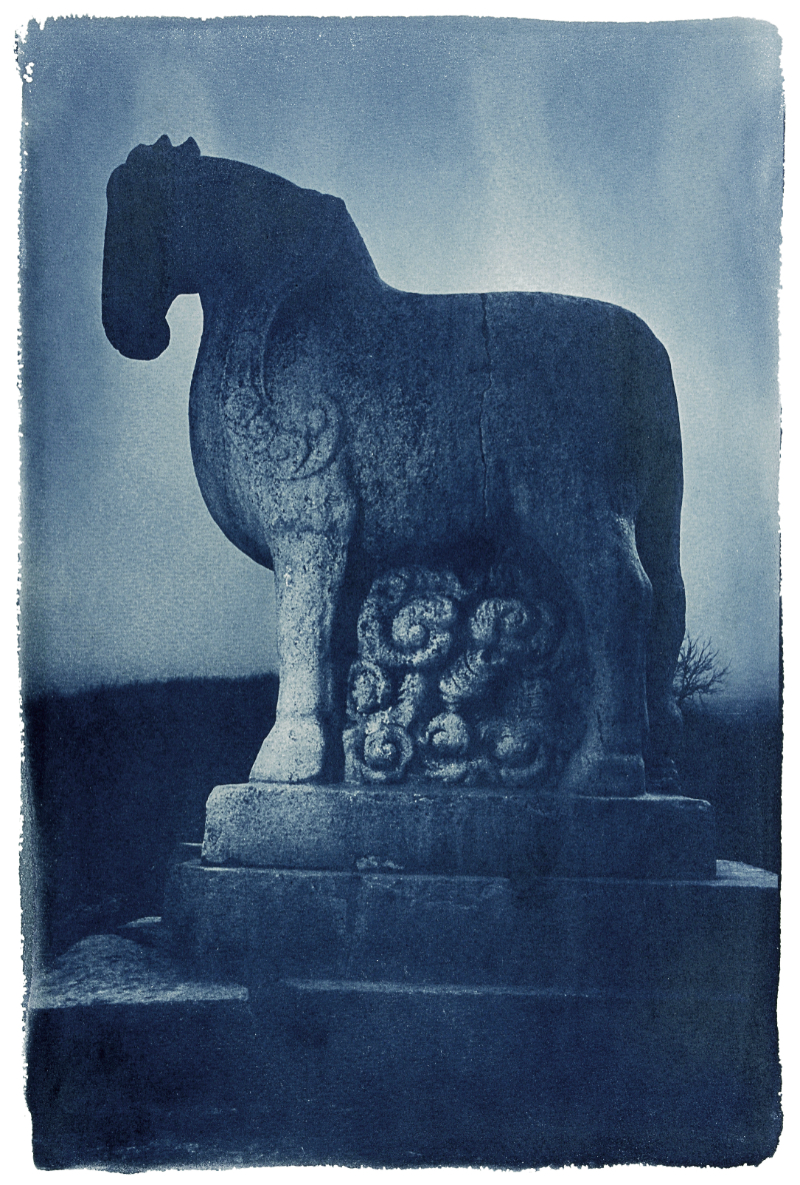

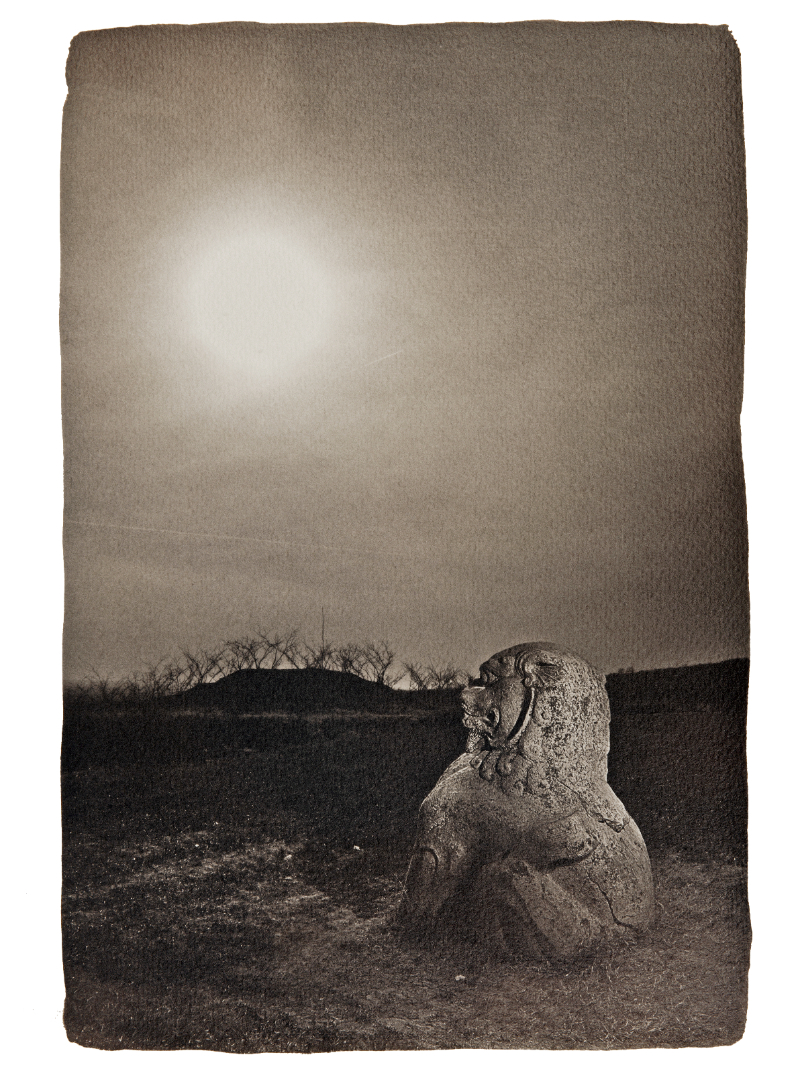

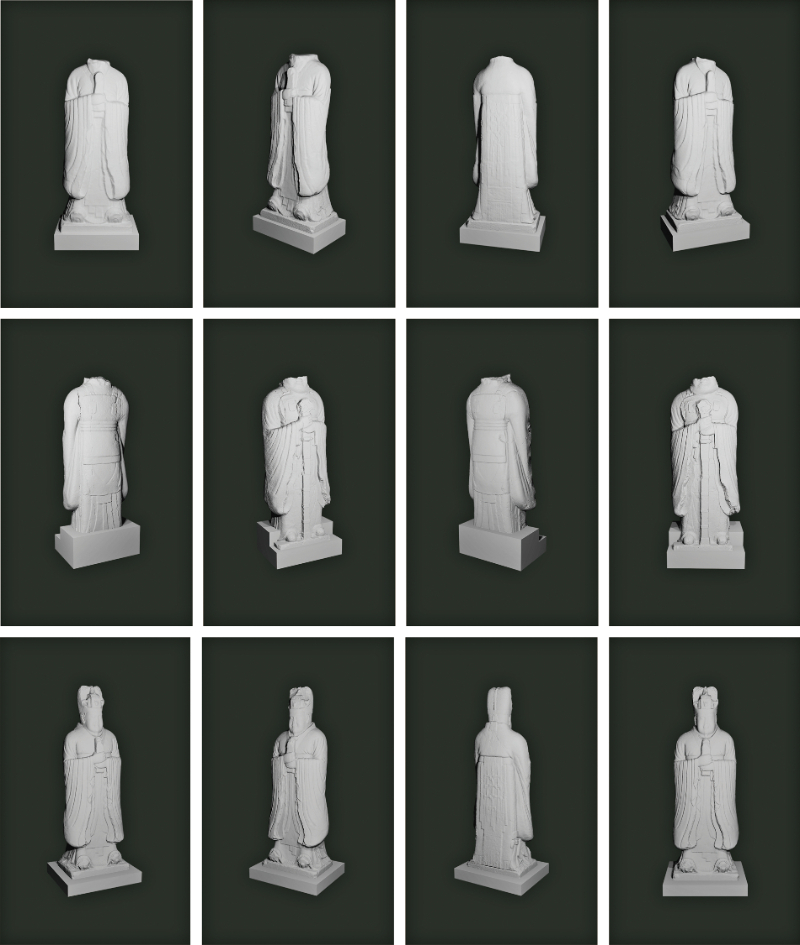

《唐帝陵石像生艺术研究》设计简洁、文字洗练、图像慧中,是近年来为数不多的承载唐陵文化的中华传统经典图书。该书采用艺术史学、考古学与影像艺术学等多学科交叉方法,构建了完整的唐帝陵石像生研究体系。这种跨学科的研究,打破了单一学科的局限,为全面深入研究唐帝陵石像生提供了有效路径。尤其值得肯定的是,该书开创性地将数字化技术应用于石像生研究,通过三维扫描、多光谱成像等技术手段,建立可永久保存的数字档案,为文物保护提供了科学依据。同时,该书还用传统摄影“蓝晒法”“蛋白法”“湿版法”等古典影像技术,留存传统文明的印痕,进而探讨中国唐代那种宏大而精微、厚重而浪漫的美学风格。这种研究方法上的创新,为文化遗产的精准保护、科学利用和艺术再现提供了可借鉴的范例,推动了文化遗产保护与现代科技的融合。

唐陵系列(二)—崇陵翼马(陕西泾阳 2009 年摄 蓝晒法)。

唐陵系列(二)—景陵仗马(陕西蒲城 2009 年摄 蓝晒法)。

唐陵系列(三)—定陵蹲狮(陕西富平 2013 年摄 蛋白印相法)。

《唐帝陵石像生艺术研究》是一部“立足学术前沿、回应国家需求”的佳作。它以扎实的实证研究为中国帝陵雕塑研究奠定了坚实基础,又以数字化技术的创新应用为后续学术拓展提供了更多可能。这种“夯实基础、着眼长远”的学术品格,正是新时代文化遗产保护研究应有的担当。

数字唐陵三维全息投影。

360°全景展现唐陵雕塑。

近日,欣闻张辉团队又成功申报了国家社科基金重点课题“中国帝陵雕塑艺术数字赋能与创新传播研究”,对此我们充满期待。希望新课题能在本书对唐帝陵石像生研究的基础上,进一步深化理论研究,完善技术标准,推动建立具有中国特色唐帝陵雕塑数字化保护体系,为我国的文化遗产保护事业做出更大贡献。